[この記事は広告・プロモーションを含んでおります]

「毎月の電気代が高すぎて家計が苦しい…」

「電力会社を変えてみたけど、まだまだ苦しい…」

節電、電力会社を変えてみたけど、、

その効果は僅かだった、、、

そんなアナタに検討いただきたい朗報があります。

そもそもなぜ電気代が上がっているのか?

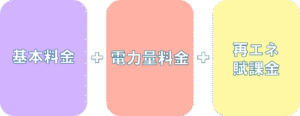

電気代は、「基本料金」+「電力量料金」+「再エネ賦課金」で計算されます。

基本料金は固定

基本料金を決める形は、

・契約アンペア制

・最低料金制

の2種類があり、電力会社によって、契約アンペア制と最低料金制のどちらを採用しているのかは異なります。

●アンペア制

10Aから60Aまで選択でき、段階的に費用が上がっていきます。目安としては、一人暮らしの場合は20A、四人世帯の場合は40A、法人は設備にもよりますが50A以上です。

●最低料金制

契約アンペア数に関わらず、使用量が少ない場合でも一定額の基本料金が設定される仕組みです。

電力量料金は電気を使うほど高額になる

電力量料金は、使用した電力量に応じて金額が変わります。

電気を多く使うほど電力量料金が上がります。

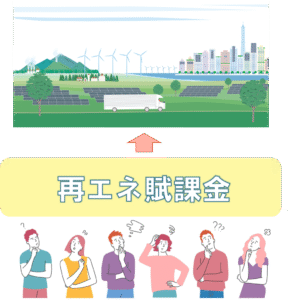

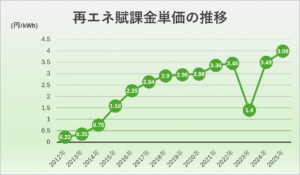

再エネ賦課金も電気を使うほど高額になる

太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを、今よりもっと普及させるために電気を使用するユーザー全員が負担している費用で、使用した電気量に応じて加算されていきます。

※2025年時点では 再エネ賦課金単価=3.98円 (円/kWh)

集められたお金は、 電力会社が、太陽光発電などで発電された電気を「決まった期間・決まった価格」で買い取るのにかかった費用に充てられています。

そしてこの再エネ賦課金は年々、高くなっているのです。

電気代が上がっている3大要因

電気代が上がっている要因は、大きく分けて、

①燃料の高騰

②国内の電力供給不足

③再生可能エネルギー促進の政策

です。

2022年の資源大国ロシアのウクライナ侵攻によりエネルギー情勢が不安定になったことや、

コロナ明けの経済活動再開に伴う電力需要の高まりによるものが①

老朽化した発電所の閉鎖、新規発電所の建設遅れなどで、供給が低下している一方、AIの普及に伴うデータセンターの設立などによるものが②

そして上述した再エネ賦課金の上昇が③。再生可能エネルギーの普及の為に使われます。

太陽光発電で生み出された電力をユーザーが電力会社に売る際に、一定の価格で買い取れるように使われます。

再エネ賦課金を抑制する方法

上述の通り、再エネ賦課金は

1ヶ月あたりの電気使用量(kWh)× 再エネ賦課金単価(円/kWh)

という計算で決まります。※2025年時点では 再エネ賦課金単価=3.98円 (円/kWh)

つまり1か月あたりの電気使用量、言い換えると電力会社から購入する電気量を小さくすれば再エネ賦課金は小さくなるのです。

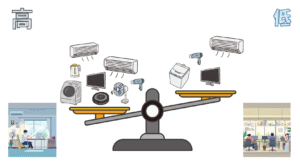

電力会社から購入する電気量を小さくするには

電力会社から購入する電気量を減らすには、どのような方法が考えられるでしょうか。

①省エネ性の高い家電を選ぶ(省エネ)

②電気をこまめに消す、使ってない家電のコンセントを抜く

③電力会社から購入する以外で電気を手に入れる

①②は日々の心がけで努力要素の部分、③については具体的にどのような方法があるでしょうか。

自家発電で電力会社からの購入金額を抑える

電力会社から購入する以外で電気を手に入れる方法、

それはズバリ

太陽光発電パネルから電気を生み出し消費すれば良いという話です。

0円ソーラーって?

太陽光の話は一度でも聞いたことがあるかもしれませんが

パネルの購入費用や初期費用等が高額そうというイメージが根強いと思います。

しかし、事業者が初期費用を一時負担して、太陽光発電設備を設置し、

居住者は電気料金を支払うことで、初期費用0円で太陽光発電を設置できるのが0円ソーラーです。

0円ソーラーについて

環境省のホームページより

初期費用0円のカラクリ

0円ソーラーは、事業者側が太陽光発電システムの導入等に掛かるコストを負担することで、住宅所有者が無料で利用できる仕組みとなっています。

とはいえ、0円になったコストを丸々事業者が負担するわけでもありません。

そう聞くとなんだか不安になってしまう方がいるかもしれませんが、0円ソーラーのからくりはとても単純です。大きく分けて、以下3つの選択肢によって0円ソーラーを導入できるからくりが異なります。

①屋根貸しモデル(第三者所有モデル)

②PPAモデル

③リースモデル

屋根貸しモデルとは?

居住者は自分の家の屋根を業者に貸し出し、業者が太陽光発電によって発電された電気を売った収入を得る形です。

売電収入の一部が屋根の利用量として居住者に支払われます。

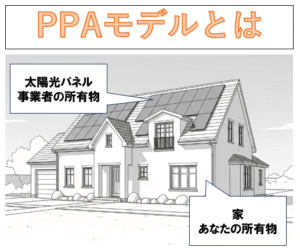

PPAモデルとは?

PPA(パワー・パーチェス・アグリーメント)電力販売契約というモデルは簡単にいうと設備つまり太陽光パネルは事業者の所有物になり、あなたのご自宅の屋根を場所として貸し、そこで発電された電気を比較的や安い料金で使えるという仕組みです。

つまり、太陽光パネルなどの持ち主じゃなくて、あくまでもあなたは設置場所を貸している人。

その代わり、電気を安く利用させてもらっているユーザーという理解です。

リースモデルとは?

月額料金を支払いながら太陽光発電システムを自宅に設置できる仕組みです。

PPAモデルとは違い、発電した電気はすべて契約者のものになります。

必要な分は自家消費をして、余った分を電力会社に売ることができます。

電気料金どのくらい安くなるの?

太陽光発電の発電量は屋根の大きさや日照条件などで左右されますが、家庭で一般的に設置される太陽光発電では年間6,000kWhの発電量が見込めるとされています。

自家消費は約3割が目安

太陽光発電で発電した電気の内、自宅で使う自家消費分は約3割とされています。

よって、6,000kWhのうち1,800kWhが自家消費に回されます。

電気料金の目安単価は1kWhあたり30円とされていますので、

30円/kWh × 1,800kWh = 54,000円相当ということになります。

4人家族の年間の電気代の平均額は162,384円と言われていますから、

約3割軽減できる試算となります。

年間3割の電気代にあたる54,000円相当が浮いたら家族旅行や欲しかったお買物にも当てられそうですね!これは大きな魅力だと思います。

通常、太陽光発電システムを導入するには数10万円から数100万円の初期費用が必要ですが、0円ソーラーなどを使えば、導入ハードルはガクッと下げられますね。

まずは、ご自身の住んでいる地域ではどのような条件で太陽光発電を導入することができるか、一括見積サイトで良い業者さんを見つけ出し相談してみましょう。

蓄電池が標準搭載されている業者もある

電気代の高騰に連れて、

太陽光で電気を貯めて取っておくことはできないかな?

と考えたことはありませんか?

この願いも実現する蓄電池がついてくる業者もあります。

台風で停電した時、電気が使えて助かったみたいな声もあるようですが、

近年の異常気象とかを考えても心強いですね。

停電時でも冷蔵庫を動かせるとか、明かりがつくとか、スマホの充電ができるとか、万が一の安心感は大きいです。

注意点

良いことばかりに聞こえますが、注意点もありますので、最低限の予備知識を持って業者からお見積りをしてください。

・戸建て住宅にお住いの方限定になる。

・契約する方の年齢が65歳以下という条件付き。

・契約期間が定められている事がある。

引っ越しなどの理由で途中解約を希望される場合は違約金が発生し、

撤去費用や屋根報酬費が実費負担となる事があるのでご注意ください。

近いうちに引っ越すかもしれないという方は慎重になった方がよさそうですね。

コメントを残す